ネオアクロマート

最近の天文雑誌にネオアクロマートなるPetzvalタイプの望遠鏡が紹介されていましたが、その中で「像面湾曲が少ない」と書いてありました。ん、PetzvalタイプのレンズはPetzval和が大きく像面湾曲は大きいのでは?と思い、LensCalで計算してみました。

光学系は12cmF6.7、f=800mm とし、Petzvalタイプと普通の2枚玉アクロマートで比べました。

Petzvalタイプのレンズは、BK7とF2を組み合わせた12cmF10アクロマートを出発点としてこれに適当な曲率をもった同じレンズ系をうしろに足して、あとは適当にベンディングして収差を補正し、最後に最適化を掛けてコマ収差を修正しました。

雑誌に載ったメーカーのものとどの程度値が違うのか不明ですが、Petzvalタイプという公差の緩い光学系であるために、このようないいかげんな設計値でも結果的に収差図はあまり違わないようです。

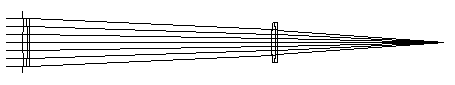

まず、ネオアクロマート風光学系のレンズ断面図です。

ネオアクロマート光路図

ネオアクロマート光路図全長は1000mm以上となっており、焦点距離に比べてかなり長めです。

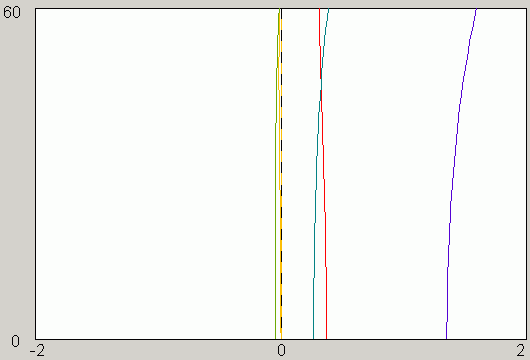

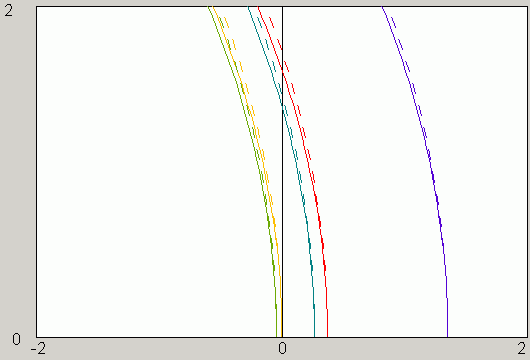

球面収差曲線はこの図のようになります。値の単位はmmです。

ネオアクロマート球面収差

ネオアクロマート球面収差またスポットダイヤグラムは次のようになります。小さな点線の丸はエアリーディスクを示したものです。

ネオアクロマート、軸上

ネオアクロマート、軸上同口径同焦点距離のアクロマートは下の図のようになります。

アクロマート球面収差

アクロマート球面収差色ごとの球面収差が多少大きいようです。

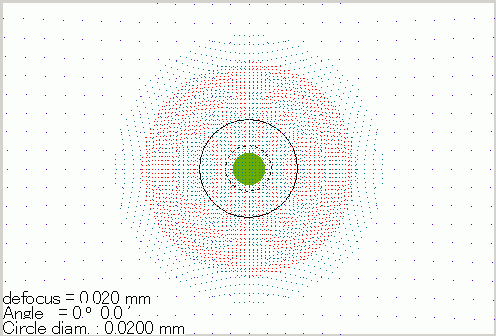

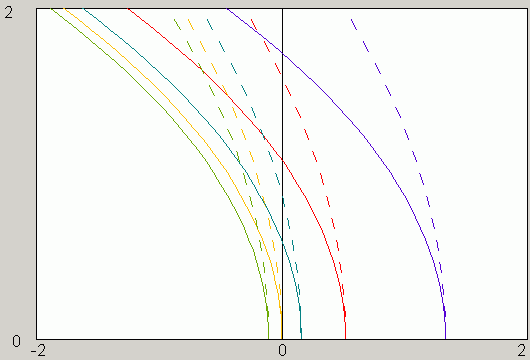

さて、上記の像面湾曲について見てみましょう。

ネオアクロマート風構成では非点収差の値はレンズ群間距離で変わるようでしたが、非点収差の少ない設計にしました。

実線はメリジオナル面で破線はサジタル面です。

ネオアクロマート非点収差

ネオアクロマート非点収差入射角は2度まで計算されていますが、このように非点収差は少なく、像面湾曲もさほどではないようです。

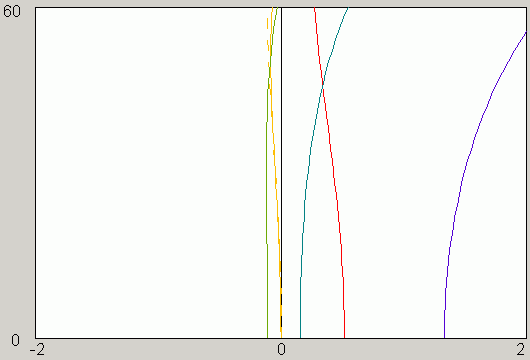

普通のアクロマートでは次のようになります。

アクロマート非点収差

アクロマート非点収差このように、非点収差、像面湾曲とも大きくなっています。

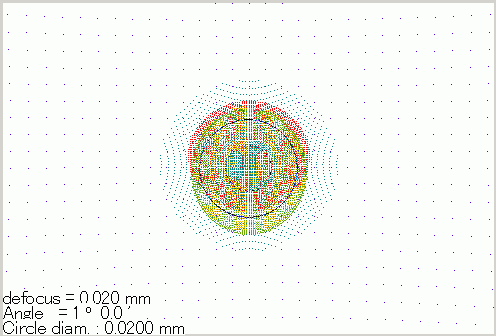

入射角1°のスポットダイヤグラムは下図のようになります。

まずネオアクロマート風構成レンズでの結果です。

ネオアクロマート、1°

ネオアクロマート、1°このように、円に近い素直な像になっています。

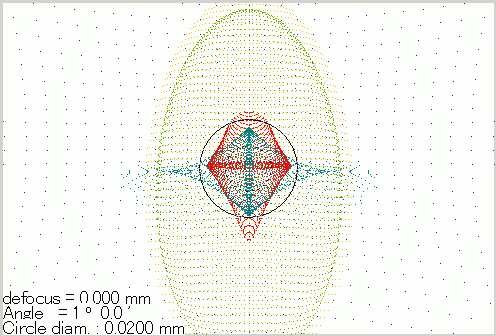

これに対して通常のアクロマートでは、

アクロマート、1°

アクロマート、1°このようにスポットは大きく広がり非点収差も見えています。

何故ネオアクロマートの構成では像面が平坦なのでしょうか。

Petzval和は、ネオアクロマート構成のレンズでは 0.958、アクロマートでは 0.715 となっており、Petzvalタイプであるネオアクロマート構成の方が確かに大きくなっています。

これに対し非点収差係数は、アクロマート構成の場合、0.985 と大きいのに対して、ネオアクロマート構成では 0.069 と非常に小さくなっています。下の表はネオアクロマート構成レンズの3次収差係数を示したもので、この構成ではPetzval和PTはほとんど触りようはないですが、No.4と5の間、1群目と2群目の距離の自由度があるために、特にNo.5の非点収差係数ASの値が効いて全体の非点収差係数の値が小さくなったことがわかります。

| No. |

SA |

CM |

AS |

DS |

PT |

| 1 |

0.505 |

0.385 |

0.294 |

0.565 |

0.446 |

| 2 |

9.201 |

-3.141 |

1.072 |

-0.535 |

0.495 |

| 3 |

-10.05 |

3.418 |

-1.163 |

0.586 |

-0.560 |

| 4 |

0.246 |

-0.319 |

0.413 |

-0.612 |

0.059 |

| 5 |

-0.003 |

-0.032 |

-0.415 |

1.144 |

0.503 |

| 6 |

3.073 |

2.054 |

1.373 |

1.311 |

0.588 |

| 7 |

-3.378 |

-2.272 |

-1.528 |

-1.477 |

-0.669 |

| 8 |

0.427 |

-0.097 |

0.022 |

-0.027 |

0.094 |

| Total |

0.022 |

-0.004 |

0.069 |

0.956 |

0.958 |

非点収差係数はレンズ群間の距離を大きくするとさらに小さくなるようですが、あまり大きく取るとレンズの全長が伸びてしまいます。

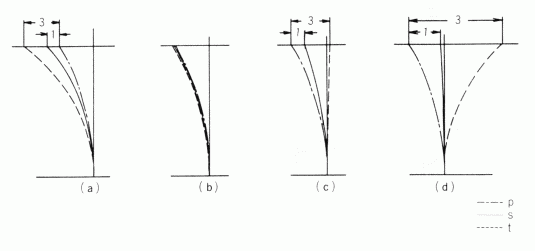

非点収差係数が像面の平坦度に効くのは次のような理屈のようです。像面はメリジオナル面(タンジェンシャル面 t)とサジタル面(s)それぞれの焦点位置で決まりますが、それぞれの焦点位置は下図のようにPetzval和PTで決まる位置ではなく非点収差係数ASを足した位置になるそうです。すなわちアクロマートのようなフラウンホーファ型1群2枚構成ではPTもASもどちらも正になるので、(a)のように像面は大きく湾曲し非点収差も出ます。本ネオアクロマート構成の場合には(b)のようにメリジオナル面とサジタル面がほぼ一致するので、PTが大きくても像面湾曲はさほどでないことになります。

(c)や(c)と(d)の中間のようなASがマイナスの構成にすればさらに像面湾曲は小さくなりますが、前述のようにネオアクロマート構成ではレンズ全長が長くなりすぎるようです。

光学入門、岸川利郎、オプトロニクス社 から

光学入門、岸川利郎、オプトロニクス社 からなお、本レンズで波動光学的像面図も計算してみましたが、このようなアクロマートでは色収差が大きすぎ、C、d、e、F、g線では焦点距離が違いすぎ、波長間が開き過ぎで現実の像とはかなりかけ離れるようでした。

注) 以上の結果はあくまで現時点のLensCalを用いて計算したときの結果です。現実のものとかけ離れている可能性があります。

誤りを見つけられた方はご報告下さい。

用いたデータは ここ にあります。データは現実のネオアクロマートとは少し異なります。